致力学科交叉,做0到1的创新前沿研究——记制冷所ITEWA创新学科交叉团队

2020-05-07

致力学科交叉,做0到1的创新前沿研究——记制冷所ITEWA创新学科交叉团队

2017年4月MIT机械工程系一篇关于MOF材料吸附空气取水的研究论文在《Science》上发表,该文以沙漠干旱地区缺水作为研究对象,通过MOF材料的多孔结构设计,尝试在20-30%相对湿度下MOF从空气中吸水,在太阳能加热后实现水的解吸从而获得冷凝水的制水方法,由于空气中含有取之不尽的水份,空气取水显然是一种特殊情况下的可行技术途径。

《Science》刊文当天,王如竹教授收到了《Physics Today》编辑采访,探索空气取水的意义。王如竹团队十多年前就做空气取水的研究,利用普通的硅胶复合氯化锂,在国际期刊上发表过6篇论文,2017年则正好在中意绿色能源实验室建立了日产50升水的太阳能吸附空气取水实验系统。王如竹说“我们侧重工程背景,提出设计和解决方案,类似于交钥匙工程,论文主要发表在能源大类期刊上”,王如竹与他的博士生王佳韵一起讨论,循着吸附空气取水把论文投给了《Nature Communications》(第一作者王佳韵), 送审了但是被拒了, 投给Joule也是送审了,但是也是被拒了。被拒的理由都是有评审人发现王佳韵已经有吸附空气取水的研究论文在《Applied Thermal Engineering》和《Energy》上发表过,尽管递交的论文是最新的成果,系统更加完美,但是已经不是0到1的工作了,失去了原创性。最后王佳韵的论文“Universal scalable sorption-based atmosphere water harvesting”于2018年9月在《Energy》上作为邀请论文发表的,这是一篇真正系统性的吸附空气取水研究论文。在近一年的时间里,虽然没有在顶刊上发表论文,但是博士生王佳韵得到了很好的学术锻炼,她获得了上海交通大学学术之星称号,博士学位论文也获得了2018年上海交通大学优秀博士学位论文提名奖。

为什么我们发《Energy》,而MIT国际前沿研究发《Science》? 经过分析发现站位显著不同。我们团队一直站在专业学科领域,视野也是在学科圈子内,我们用的材料是商业工业材料,我们的设计是工程应用设计,我们永远考虑性价比。我们做了很多1+1=2的工作,却不去尝试从0到1的工作。那么我们为什么不能站在更加前沿的位置思考问题?为什么不能突破自己的学科圈子?又能否胸怀学科,放眼世界?视野决定了未来,平台决定了水平,要做高影响力的研究工作,必须学科交叉,有广阔的视野,有较好的研究平台,更要有新的学术思想,要做别人想不到更是做不到的事!

找到了差距,明确了方向,王如竹马上入手构建创新学科交叉团队。这个团队不能大,需要靠大团队养护,毕竟大团队在研究经费供给有余的情况下才能够想一些海阔天空的研究。青年教师李廷贤和徐震原成为了交叉团队的骨干,动态的6-8个博士生以及2-3个博士后成了这个交叉团队的主要力量。“由于我们的团队擅长能源、水和空气相关的研究, 我们为此确定了能源-水-空气的创新团队, Innovative Team on Energy, Water and Air(简称ITEWA)”王如竹如是说,“新材料,新思想是ITEWA发展的根本”。为此ITEWA确定了定期组会,一开始每周一次,博士生和博士后在国际顶刊中寻找热点研究,重点分类阅读和总结,组会上交流, 很快就解决了视野问题;做前沿材料相关的研究需要很多装备,中意楼是教育部工程研究中心和上海市低温技术测试服务平台,以前有些仪器积累,但是还需要很多新的仪器,由于没有学科建设经费的支持,王如竹团队就从自己积累的科研结余经费中去购买,一年多时间购置了麦克吸附仪,红外摄像机,太阳能辐射模拟器,专门建立了MOF和水凝胶材料制备专用实验室,搭建了高精度吸附材料动态吸附性能测试台,当然更多的热物性与表征测试需要在学校分析测试中心和材料学院的一些重大仪器上进行。这样一来实验研究平台问题也基本得到了解决。

由于前期王如竹团队已经在吸附空气取水研究方面发过多篇研究论文,MIT在《Science》上的论文形成了空气取水热点,为此王如竹向《Cell》姊妹刊《Joule》的主编建议写一遍空气取水的综述,并获得了主编的支持。王如竹安排博士后涂耀东来具体完成,该文经过专家评议经过修改后最后于2018年8月在《Joule》上发表, 题为“Progress and expectation of atmospheric water harvesting”,该论文第一作者为涂耀东博士后,通讯作者为王如竹教授,这篇论文为ITEWA向综合交叉顶刊进军打开了一扇窗。

随后的问题是ITEWA何时能发出研究型顶刊论文?一批博士生奋力挑战。曹毕野的太阳能湿泵研究论文“A moisture-penetrating humidity pump directly powered by one-sun illumination”先后投给《Joule》和《Science Advances》,均获得送审,但是每次都有一票反对,导致结果均是被拒,最后于2019年5月发表在《Cell》的开放期刊《iScience》上;李帮俊等的固态制冷湿泵研究论文“A full-solid-state humidity pump for localized humidity control”投稿给《Joule》,获得了送审机会,在大修后于2019年5月在Joule上正式上线发表,该论文第一作者为李帮俊博士生,通讯作者为王如竹教授。这2篇论文的发表给ITEWA带来了欢欣鼓舞,毕竟近大半年来大家的论文不断被拒,未在顶刊上真正突破。2019年5月开始实验室又是热火朝天,博士生们起早摸黑,为了促进大家的研究和交流,中意绿色能源实验室专门辟出一间大的房间用于ITEWA的研究设施和平台。

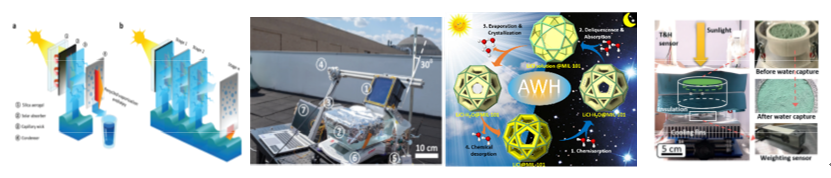

图1:吸附空气取水系统(Energy),太阳能湿泵(iScience),热电制冷湿泵原理和器件(Joule)。

李廷贤老师指导他的博士生仵斯在高导热相变材料方面做了大量研究,提出通过从天然石墨片直接构建大尺寸石墨纳米片的方法合成高导热复合相变材料的概念,实现大尺寸导热骨架重构。在添加剂含量低于40 wt% 时,复合材料热导率可高达 35 W/mK。这个研究论文递交给Joule,有一位评审人就是不认可,他认为这个热导率不可能突破10 W/mK,但是他并不理解我们这个高导热是如何实现的,而且为了保障测量的准确性,我们在2种热导率测试仪器上做了对比,确认我们数据的可靠性。为了加强热导率测量和分析的能力,ITEWA特意派博士生仵斯去擅长热测量的日本九州大学访学交流,提升博士生自身能力。针对投递的论文被反复否决,ITEWA团队并不气馁,认真研读评审意见并修改完善论文稿件,论文“High-performance thermally conductive phase change composites by large-size oriented graphite sheets for scalable thermal energy harvesting” 经过修改最后投给了《Advanced Materials》, 评审意见非常肯定,最后于2019年11月正式发表,该文第一作者是仵斯博士和李廷贤副教授,通讯作者是李廷贤副教授、邓涛教授和王如竹教授。为了写好这篇论文,ITEWA团队与材料学院邓涛教授、密西根学院鲍华教授一起合作,每次失败和修改均一起讨论,最后实现了ITEWA研究成果在材料顶尖期刊上的突破。

李廷贤老师指导他的博士生仵斯在高导热相变材料方面做了大量研究,提出通过从天然石墨片直接构建大尺寸石墨纳米片的方法合成高导热复合相变材料的概念,实现大尺寸导热骨架重构。在添加剂含量低于40 wt% 时,复合材料热导率可高达 35 W/mK。这个研究论文递交给Joule,有一位评审人就是不认可,他认为这个热导率不可能突破10 W/mK,但是他并不理解我们这个高导热是如何实现的,而且为了保障测量的准确性,我们在2种热导率测试仪器上做了对比,确认我们数据的可靠性。为了加强热导率测量和分析的能力,ITEWA特意派博士生仵斯去擅长热测量的日本九州大学访学交流,提升博士生自身能力。针对投递的论文被反复否决,ITEWA团队并不气馁,认真研读评审意见并修改完善论文稿件,论文“High-performance thermally conductive phase change composites by large-size oriented graphite sheets for scalable thermal energy harvesting” 经过修改最后投给了《Advanced Materials》, 评审意见非常肯定,最后于2019年11月正式发表,该文第一作者是仵斯博士和李廷贤副教授,通讯作者是李廷贤副教授、邓涛教授和王如竹教授。为了写好这篇论文,ITEWA团队与材料学院邓涛教授、密西根学院鲍华教授一起合作,每次失败和修改均一起讨论,最后实现了ITEWA研究成果在材料顶尖期刊上的突破。

图2:天然石墨片直接构建大尺寸石墨纳米片(AM),MOF空气吸水发汗冷却电子器件(Joule)。

图3:界面局部加热多级太阳能蒸馏海水淡化 (EES),MOF 复合吸附剂空气取水(Angew)。

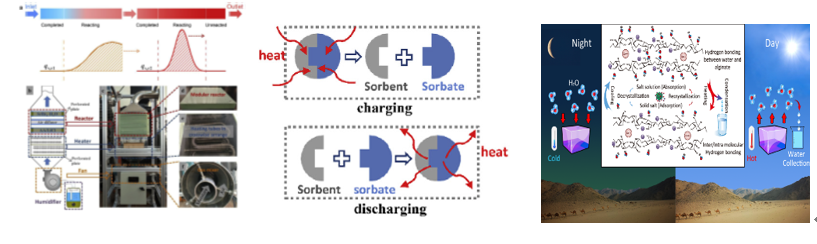

图4:反应波吸附热池机理(ENSM),热化学储热(ENSM),改性水凝胶吸附空气取水(ACSML)。

能源-水-空气国际前沿学科交叉探索团队简介

ITEWA团队成员